お知らせNEWS & TOPICS

- HOME

- お知らせ

お知らせ

らくのう牛乳が製造50周年を迎えました

健康情報

ミルモくんの健康情報~大腸がんについて~

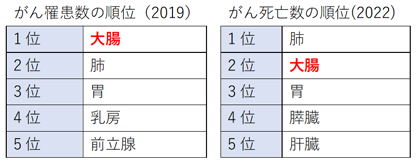

大腸がんとは

大腸がんは、日本人にとって罹患率(がんと診断される数)、死亡率がともに高いがんの1つです。※国立がん研究センター参照

しかし早期発見できた場合の5年生存率は9割を超えています。

症状

初期症状はほとんどが無症状で気付かないまま進行し、発見された時にはすでに進行がんだったケースが多いことがあげられます。(←早期発見での5年生存率は高いですが死亡率が高い理由です)

進行していくと血便や排便習慣の変化(便秘・下痢)や、便が細くなったり、残便感などの症状が現れる場合があります。

さらに進行していくと腹痛や嘔吐(おうと)などで異変に気付き、がん発見につながることもあります。

検査

現在、最も一般的な大腸がんの検査は、市町村が行っている健康診断や職場の健康診断でもおなじみの便を採取して提出する「便潜血検査(大腸がん検診)」です。

この検査で陽性判定を受け、「要精密検査」となり大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で詳しい検査を受け、大腸がん発見にいたることが多いです。

しかし、便潜血検査で「要精密検査」となった方の精密検査受診率は低く、放置してしまい、がんだとわかった時には手遅れだったというケースも少なくありません。

まとめ

大腸がんは自覚症状がないうちに進行していく恐ろしいがんの1つです。自分自身の命を守るためにも人間ドックや巡回健診で実施している「便潜血検査」を定期的に受け、早期発見をこころがけましょう。※厚生連の人間ドックでは必須項目です。

また「要精密検査」の案内がとどいたら、自身で大丈夫だろうと決めつけたりせず、精密検査を受け早期発見、早期治療に努めましょう!

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

お知らせ

9月1日は「防災の日」

9月1日は防災の日

防災の日は、9月1日に関東大震災が発生したことと、9月には台風シーズンを迎える時期ということもあり、地震や風水害等に対する心構えを育成するために制定されました。

防災の日を契機に今一度、避難場所の確認や備蓄品チェックなどの防災対策をしてみませんか。

備蓄食料には常温で長期保存が可能なロングライフ飲料がおすすめです。

なかでも牛乳は非常食・保存食として栄養をとるのに最適な飲み物ですので、ぜひローリングストックする食品に加えてください。

※ローリングストックとは

非常食や保存食を普段から「食べる、買い足す」を繰り返して、家庭に常に新しい非常食や保存食を備蓄する方法のこと

お知らせ

熊本工場に冷蔵倉庫を増設しました

熊本工場に冷蔵倉庫を増設しました

より「安全・安心」で効率的な商品保管を目的に、令和5年7月より着工した冷蔵倉庫増設の工事が無事完了し、竣工式を執り行いました。

冷蔵倉庫の増設部分には、屋根にソーラパネルを設置し、環境にも配慮した設計となっています。

今後も「安全・安心」な商品をお届けしてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

健康情報

ミルモくんの健康情報~ノロウイルス感染症について~

一般的には2~3日程度で回復し、経過は比較的良い感染症ですが、抵抗力が衰えた高齢者は、脱水症状や体力の消耗により症状が悪化することがあります。

また、一年中発生する感染症であり、感染力が強く集団で生活を伴う施設では集団感染を起こしやすい特徴があります。

主な感染経路

① 汚染されたカキやアサリなどの二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合。

② 食品を取り扱う者がノロウイルスに感染し、そのヒトを介して汚染した食品を食べた場合。

③ 感染したヒトの便や、嘔吐物(おうとぶつ)からの二次感染。

④ ①~③の乾燥したものから出る、小さなゴミを介しての感染。

予防方法

ノロウイルス感染症を予防するには、体内にノロウイルスを侵入させないことが大切であり、二枚貝は十分に火を通しノロウイルスを死滅させて食べることです。

また、手洗いや調理器具の衛生管理を徹底し、飲食物にノロウイルスを付着させないことが予防につながります。

手洗いのポイント

① 手指を流水で濡らし、適量の石鹸液を取り、手のひらを擦り合わせ十分に泡立てる。

② 手の甲をもう片方の手のひらで包み、もみ洗う。(左右行う)

③ 両手の指を組み、指の間をもみ洗う。

④ 両手首まで洗い残しが無いよう、丁寧にもみ洗う。

⑤ 親指をもう片方の手の平で包み、もみ洗う。(左右行う)

⑥ 最後は流水で十分にすすぐ。

まとめ

ノロウイルスを蔓延(まんえん)させないためには予防が大切で、外出時はマスクを着用し、帰宅後・飲食前には、手洗い・うがいを行うようにしましょう。

また、ノロウイルスが疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、感染拡大の防止に努めましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)